Levofloxacin – Anwendung, Wirkung und Nebenwirkungen

Schnelleinstieg in unsere Themen

Zusammenfassung

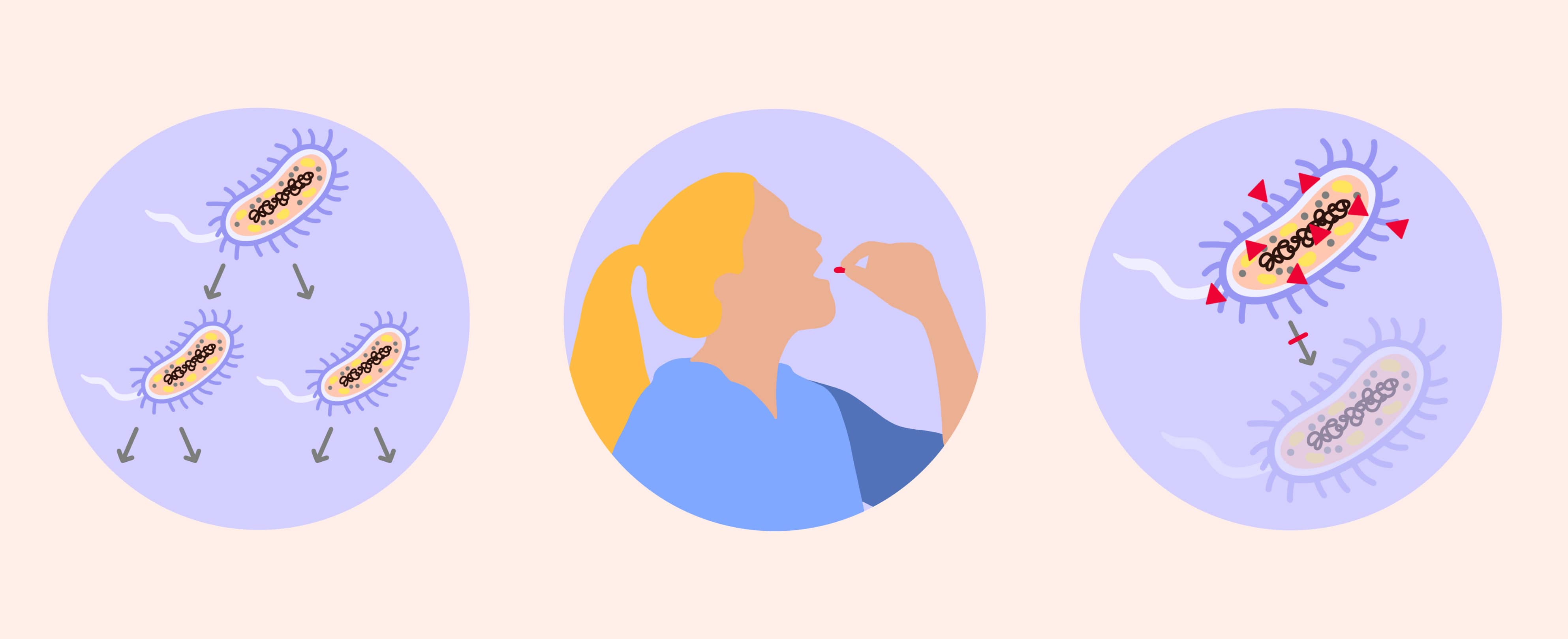

Levofloxacin ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Fluorchinolone. Es wirkt vor allem gegen Bakterien, die Lungenentzündungen, Blasenentzündungen und Bindehautentzündungen hervorrufen. Levoflaxacin hemmt Bakterien daran, ihre Erbinformation zu nutzen und zu vervielfältigen. Dadurch sterben diese ab.

Was ist Levofloxacin?

Levofloxacin wird zur Behandlung bakterieller Infektionen eingesetzt, es handelt sich also um ein Antibiotikum. Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der Fluorchinolone.

Medikamente mit dem Wirkstoff Levofloxacin sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschreibungspflichtig

Wie wirkt Levofloxacin?

Normalerweise liegt die Erbinformation (Desoxyribonukleinsäure, DNS bzw. DNA als englische Abkürzung) der Bakterien dicht verschnürt in der Zelle vor. Ihre Struktur muss für verschiedene Aktivitäten aufgelockert werden, damit bestimmte Eiweiße (Proteine) die Informationen auslesen können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Proteine gebildet werden sollen (Proteinbiosynthese) oder die DNS im Zuge der Zellteilung vervielfältigt wird.

Die Fluorchinolone blockieren zwei Moleküle der Bakterien, welche für die Auflockerung der DNS entscheidend sind. Dadurch werden sowohl die Proteinbiosynthese als auch die Vermehrung der Mikroorganismen gehemmt oder verhindert. So sterben die Bakterien letztlich ab. Mediziner sprechen deshalb von einem bakteriziden Antibiotikum, d.h. keimtötendes Antibiotikum.

Die Zellen von Tieren und Menschen besitzen ähnliche Eiweiße mit der gleichen wichtigen Funktion. Sie sind aber gegenüber Levofloxacin weniger empfindlich als die bakteriellen Vertreter. Erst ab einer Konzentration, die 100-mal so hoch ist wie diejenige, die das Wachstum der Bakterien hemmt, wird auch die Nutzung der Erbinformation in tierischen Zellen beeinträchtigt.

Wie und bei welchen Beschwerden wird Levofloxacin eingesetzt?

Aufgrund teils gravierender Nebenwirkungen wird Levofloxacin nur in bestimmten Fällen eingesetzt. Dazu gehören Behandlungen, in denen zuerst eingesetzte Antibiotika keine Wirkung gezeigt haben. Bevor der Wirkstoff verschrieben wird, versendet der Arzt eine Probe mit dem Erreger an ein Labor. Dort wird üblicherweise ein Antibiogramm angefertigt. Das gibt Aufschluss darüber, ob der nachgewiesene Erreger im individuellen Fall auf das Antibiotikum anspricht oder ihm gegenüber resistent ist. Nur wenn die Bakterien auf das Antibiotikum empfindlich reagieren, kommt ein bestimmter Wirkstoff zum Einsatz. Krankheiten, bei denen Levofloxacin gegebenenfalls eingesetzt wird, sind beispielsweise:

- Komplizierte Infektionen der Harnwege

- Eitrige Entzündungen der Nieren (Pyelonephritis)

- Akute Entzündung der Nasennebenhöhlen (Sinusitis)

- Lungenentzündungen, die außerhalb von Krankenhäusern erworben wurden (ambulante Pneumonie)

- Komplizierte Infektionen der Haut, Unterhaut und anderer Weichteilgewebe

- bakterielle Infektionen des vorderen Augenabschnittes.

Der Wirkstoff wird in Tablettenform, als Lösung zur Injektion in eine Vene, für Vernebler zum Inhalieren und in Form von Augentropfen eingesetzt.

Die Dosierung beträgt bei Tabletten und Infusionslösungen in vielen Fällen einmal täglich 500 Milligramm, bei einigen Infektionen aber auch zweimal täglich 500 Milligramm. Die Dauer und Dosierung der Behandlung variiert aber – je nachdem, welche Krankheit vorliegt – teilweise beträchtlich. So wird der Behandlungszeitraum in den meisten Fällen mit ein bis zwei Wochen angegeben, beim Lungenmilzbrand dagegen mit acht Wochen.

Beim Inhalieren beträgt die empfohlene Gabe zweimal täglich 240 Milligramm. Dabei folgt auf einen Behandlungszyklus eine Pause und danach gegebenenfalls weitere Therapiezeiträume. Der behandelnde Arzt bestimmt den genauen Ablauf dieser Behandlungsmethode.

Bei den Augentropfen ist die Tagesdosis und Behandlungsdauer deutlich niedriger, als bei den bisher genannten Anwendungsformen.

Da Dosierung und Behandlungsablauf sehr vom individuellen Fall abhängig sind, ist es sinnvoll, Unklarheiten mit dem Arzt zu besprechen.

Levofloxacin sollte unter anderem bei folgenden Personengruppen nur mit Vorsicht angewendet werden:

- Menschen, die von einem Glucose-6-Dehydrogenase-Mangel betroffen sind. Für sie besteht ein erhöhtes Risiko, unter der Behandlung eine Blutarmut zu entwickeln, die dadurch entsteht, dass sich rote Blutkörperchen auflösen (hämolytische Anämie)

- Personen, bei denen die Nieren nur noch eingeschränkt Leistung erbringen (Niereninsuffizienz), weil Levofloxacin über die Nieren ausgeschieden wird

Welche Nebenwirkungen können bei Levofloxacin auftreten?

Häufige Nebenwirkungen von Levofloxacin sind

- Übelkeit, Erbrechen und Durchfall

- Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel

- Gegebenenfalls Schmerzen und Rötung an der Einstichstelle bei intravenöser Gabe

Einige dieser Auswirkungen können dazu führen, dass es nicht im gewohnten Maße möglich ist, Auto zu fahren oder gefährliche Maschinen zu bedienen.

Bei Augentropfen beschränken sich die Nebenwirkungen meist auf das Auge selbst. Dort umfassen sie unter anderem Brennen, Rötung und Schmerzen, Jucken, (vorübergehende) Sehstörungen, teilweise auch verklebte Augen.

Für Fluorchinolone wurden allerdings auch teils schwerwiegende Nebenwirkungen berichtet, die teilweise sehr lange anhalten. Einige davon sind nicht umkehrbar und betreffen das Nervensystem oder den Bewegungsapparat. Dazu gehören:

- Entzündungen der Sehnen (Tendinitis), bis hin zu einem Sehnenriss (Sehnenruptur), vor allem an der Achillessehne

- Muskel- und Gelenksschmerzen (Myalgie beziehungsweise Arthralgie)

- Gelenkschwellungen und Störungen beim Gehen

- Muskelschwäche

- Beschädigungen der Wandschichten der Hauptschlagader (Aortendissektion)

- Netzhautablösung

- Leberschäden

- Anaphylaktischer Schock

- Schädigungen des Knorpelwachstums

- Störungen des Seh-, Hör- oder Geruchsinns.

Deshalb wurden bereits einige Vertreter der Fluorchinolone in Deutschland vom Markt genommen oder gar nicht erst zugelassen. Außerdem sind aus diesem Grund die Anwendungsgebiete im Jahr 2019 noch einmal deutlich eingeschränkt worden.

Sollten Anzeichen dieser schweren Nebenwirkungen während der Behandlung mit Levofloxacin auftreten, sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden!

Gibt es Wechselwirkungen bei Levofloxacin?

Wenn gleichzeitig bestimmte Metallionen wie Magnesium, Eisen, Kalzium oder Aluminium eingenommen werden, kann dies dazu führen, dass geringere Mengen der Fluorchinolone aufgenommen und wirksam werden können. In diesem Fall ist es ratsam, etwa zwei Stunden Abstand zwischen dem Antibiotikum und entsprechenden anderen Arzneimitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln einzuhalten.

Durch nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure wird das Risiko giftiger Auswirkungen auf die Nerven erhöht.

Medikamente, die die Ausscheidungen über die Niere beeinflussen, können sich auch auf die Wirkung von Levofloxacin auswirken.

Die genauen Gegenanzeigen, Neben- und Wechselwirkungen sind vom jeweiligen Präparat und dem individuellen Fall abhängig. Sie müssen im Einzelfall deshalb der Packungsbeilage entnommen oder beim behandelnden Arzt beziehungsweise Apotheker erfragt werden.

Veröffentlicht am: 19.08.2024

____________________________________________________________________________________________________________________________

ATC Code(s)

ATC Codes sind internationale Klassifikationen von Wirkstoffen und Arzneimitteln.

- J01MA12, S01AE05

- Quelle: Gelbe Liste

____________________________________________________________________________________________________________________________

Das könnte Sie auch Interessieren

Quellen

[1] Die rote Liste. Oftaquix 5 mg/ml. Stand: 10/2022, unter:

[2] Fachinformationsverzeichnis Deutschland. Levofloxacin-ratiopharm Filmtabletten. Stand 12/2020, Unter: https://www.fachinfo.de/suche/fi/013168

[3] Gelbe-Liste Pharmindex online. Levofloxacin. Stand 08/2019, unter: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Levofloxacin_27138#Anwendung

[4] Mutschler Arzneimittelwirkungen. 11. Auflage. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart (2020).

[5] Pharmakologie und Toxikologie – von den molekularen Grundlagen zur Pharmakotherapie, Springer Medizin Verlag Heidelberg (2012)

[6] Pschyrembel Klinisches Wörterbuch online. Levofloxacin. Stand 09/2020, unter: https://www.pschyrembel.de/levofloxacin/K0CTU/doc/

„Wir legen viel Wert auf eine vielfältige und umfassende Aufklärung. Mithilfe unserer Ratgeber, erstellt von unserem Experten-Team, können wir Apotheker-Wissen vermitteln und unsere Kunden bei ihren Anliegen unterstützen.

Claudia Manthey begleitet unser Unternehmen seit 15 Jahren als Senior Project Operations Manager. Als Pharm. Techn. Assistentin ist ihr die pharmazeutische Qualität der SHOP-APOTHEKE eine Herzensangelegenheit. Mit Hilfe der Ratgeber vermitteln wir fundiertes Wissen zu verschiedenen Themen rund um die Gesundheit unserer Kunden.